直木賞受賞『利休にたずねよ』 [文学]

今回の第140回直木賞受賞をした吉田兼一の、

『利休にたずねよ』を、買って読み始めている。

吉田兼一は、同志社大学の、

美学芸術学を専攻卒した文学者である。

本屋で立ち読みして、

私がつい買ってしまったのも、

利休の把握の仕方が、

美学芸術学を学んだゆえの、

極めてすぐれた描き方で、感銘を受けたからだ。

利休が好きな私としては、読まざるをえない。

しかし直木賞を受賞していることからも分かるように、

純文学ではなくて、大衆小説なのである。

では、芥川賞の純文学と、この『利休にたずねよ』は、

どこが違うのだろうか。

まず、読みやすい。すらすら読める。

エンターテイメントとして、面白い。

利休の美学の底に、死せる女性を置くのは、

大衆小説家として巧いのである。

問答無用に、よみやすい大衆性を持っているので、

利休に興味のある方には、読み得の本です。

この読みやすさの原因を、私の視点で言うと、

《想像界》の文学である、と言う事になる。

《想像界》の文学は読みやすいのである。

もっとも芥川賞を受賞した川上弘美の『蛇を踏む』は 、

実は《想像界》の文学であった。

だから現実の《想像界》の文学作品が、

すべて直木賞の対象に限定されているわけではない。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

『利休にたずねよ』は、

《想像界》の文学として《1流》のものです。

純文学の《21流》ものを読むよりは、楽しみとしては、

ずっと《気晴らしアート》の良さを持っている。

しかし1/3の真実しか無いのです。

《象徴界》の眼と、《現実界》への視点が欠けている。

だから読みやすい。

これ以上を求めない人々が、大衆と言えます。

さて、話題が飛んで恐縮だが、

大衆音楽の安室奈美恵のアルバムも、良くできていて、

良く出来た万華鏡の美しさで、しかも《1流》の音楽なのです。

《1流》ということで、『利休にたずねよ』と

安室奈美恵の音楽は、同位なのです。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

彦坂理論では、

この情報化社会は、新《想像界》が上部構造を形成している時代です。

かつての自然採取の《想像界》の時代がシニフィアン(記号表現)

性が強かったのに対して、

コンピューター社会である現在の《想像界》は、

シニフィエ(記号内容)性が強いのです。

このシニフィエ的《想像界》性が、新しさなのです。

その意味で、情報化社会においては、

《想像界》のシニフィエ芸術が、跋扈する。

村上隆の美術作品も、《想像界》の芸術です。

《想像界》の芸術という意味では、

村上隆も、安室奈美恵も、『利休にたずねよ』も同位なのです。

村上隆が《13流》、

安室奈美恵が《1流》、

『利休にたずねよ』が《1流》です。

本来はポップミュージックで《第3次元》であるはずの安室が、

《1流》の《第1次元》で展開していると言うところに、

今日の大衆文化が、村上隆などのファインアートよりも

上位に展開している事の理由なのです。

安室奈美恵は、デザイン的エンターテイメント音楽として、

《1流》は、たいしたものなのです。

そしてまた、大衆文学が、《第1次元》に展開して、

利休の芸術論を絵解きして行くと言う事もまた、

たいしたものなのです。

かつての大衆文学は《第6次元》であったからです。

こうしたことから導かれるのは、

情報化社会では、上部構造には、大衆文化が来て、

純粋美術であるはずの村上隆は《第13次元》に、

そして純文学の津村記久子が、《第21次元》にと、

下部構造になっているのは、

かなり本質的な構造であるのです。

大衆芸術が、社会の上部構造で、

純粋芸術が、社会の下部構造になっているのです。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

山本兼一氏の顔です。

《想像界》の眼で《第1次元》の《真性の文学者》

《象徴界》の眼で《第1次元》の人格

《現実界》の眼で《第1次元》の人格

《想像界》の人格

気体人間

《気晴らしアート的文学者》《ローアート的文学者》

シニフィエ(記号内容)的人間。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

芥川賞受賞・津村記久子 [文学]

しました。

最初は面白かったのですが、途中から読みにくくなって、遅れました。

文学としては、彦坂尚嘉の芸術分析では、

《第21次元》の《現実界》の小説です。

しかもシニフィエの文学ですから、

まあ、極めて今日的な文学です。

書き出しの部分は、

《想像界》の眼で《超次元》の《真性の文学》

《象徴界》の眼で《第21次元》の《真性の文学》

《現実界》の眼で《第2次元》のデザインワーク

《現実界》の文学

気体文学

《気晴らし文学》《ローアート的文学》

シニフィエ(記号内容)の文学

最初は、《想像界》が《超次元》なのですが、

しばらくすると、《超次元》性が消えて、

《第21次元》に転落してしまいます。

そうすると、文章の方はパカパカと書いて行くのですが、

面白く無い。

無意味なのです。

◆2◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

派遣労働者の文学です。

工場で機械的な反復作業で働き、安い労賃で働いて、

生活を維持している、

そうした意味の無い生活を生きるということに、

吐き気をもようしているのです。

『時間を金で売っているような気がする』というフレーズを思い

ついたが最後、体が動かなくなった。働く自分自身ではなく、

自分を契約社員として雇っている会社にでもなく、生きていること

自体に吐き気がしてくる。時間を売って得た金で、食べ物や電気や

ガスなどのエネルギーを細々と買い、なんとか生き長らえているという

自分の生の頼りなさに。それを続けなければならないということに。

その直接的な生活世界を、もじどおり《第21次元》という、

人間の直接的な感覚世界だけの領域で描いています。

自分が人ではなく、ラインだったらよかったのに、と思う。

ほとんど青みがかってさえ見える蛍光灯の光が、コンベアを冷たく

照らしている。ナガセは、膝の上で手を閉じたり開いたりしながら

目を閉じ、深く深呼吸する。

始業のベルが鳴り、ラインが動き始める。休憩前よりは軽く感じる

手を上げて、流れてきた一本目の乳液のキャップを固く閉めて、

裏表上下とひっくり返して確かめ、ナガセはそれだけをする

人間になる。

この部分は印象的なところの一つではありますが、

その文学は、彦坂が言うシニフィエの文学です。

脳内リアリティの観念性が、ストレートに出ています。

それは、コンセプトは良く伝わりますが、

正確な意味では、工場そのものの描写も充分ではないのです。

ラインの長さも、そのベルトや歯車の姿も、音も、リズムも、

臭いも、工場の広さも

読者の内に意味構成してこないという、

無意味文学なのです。

工場で作業している、その乳液の容器の大きさも、

形も、キャップの色も描かれません。

コンセプトというか、文章の伝達的な意味は伝わって来ますが、

それが、詩としての背後の意味を欠いているのです。

しかし、この工場労働での、妄想や欲求の描写は、たいへんに

すぐれていて、《第21次元》という超越性を欠いた文学として

傑出しています。

生白い左腕の内側を眺めながら、ナガセは先週自分に必要だと思えて

ならなかった、その腕に刺青を入れることについて考える。どうして

あんなに刺青を入れたかったのだろうと。

入れ墨をしたくなる話や、

大型汽船での世界旅行への欲求など、

人間が生きる時の、

気晴らしの欲望を描いたものとして、感銘を受けました。

しかし工場を離れてからの人間関係の執筆では、

かなりの筆力ながら

それが執筆機械とも言うべき作動の仕方で、

《現実界》の文学の、

無機質性が、読みにくさ、意味の通りの鈍さとなって、

読書の体験をつまらなくしています。

しかし読了すると、奇妙なさわやかさあって、

読んで良かったと思わせられます。

純文学であるという手応えはあります。

機械的とも思える執筆力も、

文学と言うよりも、脳内の言葉がそのまま出て来た様な、

意味の無さが

今日の情報文明下での純文学のボディーとして、

正当であるかのような感慨を覚えました。

◆◆3◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

津村記久子の顔

《想像界》の眼で《第21次元》の人格

《象徴界》の眼で《第21次元》の人格

《現実界》の眼で《第2次元》の《真性の文学者》

《現実界》の人格

気体人間

《気晴らし人間》《ローアート的人間》

シニフィエ(記号内容)的人間。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

文学者として真実を書いて行くという、そういうタイプではないと

彦坂の《言語判定法》では判断します。

逆に、だからこそ、意味を欠いて、無意味な今日の人間の生活世界を

機械のような執筆力で描き続けて行く人なのだろうと思います。

『ミュージック・ブレス・ユー!!』で第30回野間文芸新人賞受賞。

「ポトスライムの舟」で第140回芥川賞受賞。

すでに7冊の単行本を出している実力派です。

君は永遠にそいつらより若い(筑摩書房、2005年)

カソウスキの行方(講談社、2008年)

婚礼、葬礼、その他(文藝春秋、2008年)

ミュージック・ブレス・ユー!!(角川書店、2008年)

アレグリアとは仕事はできない(筑摩書房、2008年)

八番筋カウンシル 朝日新聞出版、2009

ポトスライムの舟、講談社、2009

◆◆4◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

書き初めの部分の《超次元》性を持つ執筆の良さは、

内容的には、一度書き上げてから、再考しての執筆の良さだと

思います。

それだけでなくて、工場のラインで働くという構造的な把握の視点が、

《超次元》性を確保していると思いました。

それに対して、工場を離れた人間関係に対する視点が、工場の場の

ような構造性に対する視点を欠いているのです。

ただ距離の無い直接性の生活世界だけで、それが今日ではどのように

構造化されているのかが、見えていない。

離婚が描かれているのだが、家族が解体して行くというそういう

拡散への把握が、

構造として出現して来ていないのです。

津村 記久子は1978年生まれ、31歳。

大阪府出身。

9歳の時に両親が離婚しています。

大学を卒業して初めて勤めた会社では、

上司のいじめを苦にして9ヶ月で退社した経験を持っているという。

そうした経験が、直接性だけでに人生を捉えてる、

距離の無い視線を形作っていて、

その意味で《第21次元》文学としてリアリティはあるのです。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

註:

《第21次元》というのは、人生の愛欲の次元です。

歌謡曲で言えば、高さのある美空ひばりではなくて、

低い世界の直接性で成立している小林幸子の歌。

美術で言えば中国現代絵画が《第21次元》です。

もっと直接には荒木経惟の写真が《第21次元》です。

食物で言うと、中国人がやっている中国料理屋の味です。

油ッ濃いし、味の元が使われ、塩分も多い。

津村記久子の《現実界》の《第2次元》性とは、

技術領域です。

津村の執筆は、そういう意味で極めて技術的なのです。

そして《第2次元》と、《第21次元》は、実はループをつくて

います。

つまり《第2次元》が倒錯すると、《第21次元》になります。

つまり津村記久子の文学の構造は、実は文学を書いて行くという

そういう技術に依拠した、

溺れの構造を持っているように思います。

いや、逆なのかもしれません。両親の離婚や上司からの苛めを受ける

という体験の逼迫性が、文章を書くという技術に転倒して来たのかも

しれないのです。

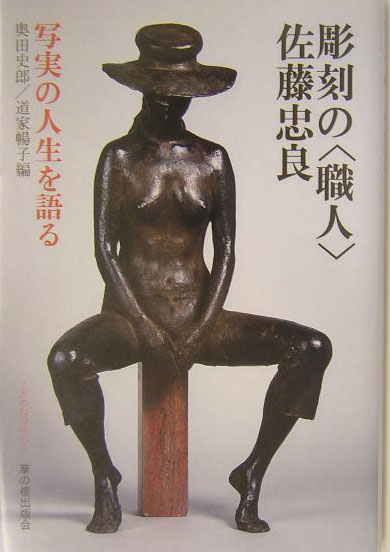

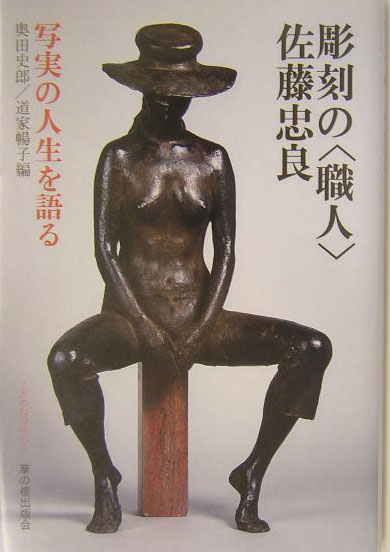

彫刻で言うと、佐藤忠良の彫刻のような世界です。

技術だけで作られた彫刻。

タグ:津村記久子

芥川賞/中国人が書いた《21流》日本語文学 [文学]

この小説を私は、ようやく読了したですが、私の【アートの格付け】ですと、なんと《21流》です。来日21年の中国人の書いた日本語文学が、《21流》というのも、なんとも奇妙な符合なのです。

中国人作家の芥川賞は史上初です。日本語を母語とせず、中国という異文化を背景に持つ作家の受賞が、日本の文学界に与える影響は大きいと、私も思います。日中相互理解にも、たいへんに役立ちそうです。事実この天安門事件の虐殺と、中国の民主化運動の風化を描いた挫折小説は、私には痛切に伝わってきて、初めて中国人の内面に触れた思いがしました。私の中国文化への強い偏見を薄めたと言う面で、画期的なものです。

楊逸(ヤンイー)は44歳。中国黒竜江省ハルビン市生まれ。

中国人作家の芥川賞は史上初です。日本語を母語とせず、中国という異文化を背景に持つ作家の受賞が、日本の文学界に与える影響は大きいと、私も思います。日中相互理解にも、たいへんに役立ちそうです。事実この天安門事件の虐殺と、中国の民主化運動の風化を描いた挫折小説は、私には痛切に伝わってきて、初めて中国人の内面に触れた思いがしました。私の中国文化への強い偏見を薄めたと言う面で、画期的なものです。

楊逸(ヤンイー)の顔です。

《想像界》の眼で、《1流》。

《象徴界》の眼で、《21流》。

《現実界》の眼で、《21流》。

《想像界》《象徴界》《現実界》の3界を持つすぐれた文学者。

固定/液体/気体の3様態を持つ総合性のある文学者。

楊逸(ヤンイー)は44歳。中国黒竜江省ハルビン市生まれ。

本名劉☆(リュウ・チョウ)。

1987年の来日後、日本語を学ぶ。

お茶の水女子大学で地理学を専攻した。

中国語講師をしながら昨年、日本語で初めて書いた小説「ワンちゃん」で文学界新人賞を受賞しデビュー。同作で候補となった前回に続く2度目の候補で今回、芥川賞受賞を決めた。

受賞作「時が滲む朝」は、89年の天安門事件を中心とした中国の民主化運動の高揚と挫折の物語です。

父親が文化大革命時に右翼として地方に更迭されています。この息子の中国人男性が、父親と同じ様に、政治的挫折を繰り返す。青春時における中国民主化運動の挫折、そしてその後日本で理想を断ち切れずに生きる悶々とした姿を描いています。

この父の挫折を繰り返す息子の物語は、不自然です。息子というのは、決して父親を繰り返すものではないからです。むしろ反面教師として、正反対の道を歩むものです。全体を覆うのは、リアリズムというよりは通俗小説の構造と、陳腐な文学表現の氾濫です。これは芸術としての文学ではありません。その文学性は《21流》でしかなく、エロ小説と同位でしかありません。

《想像界》の眼で《21流》のデザイン的エンターテイメント小説。

《象徴界》の眼で《21流》のデザイン的エンターテイメント小説。

《現実界》の眼で《21流》のデザイン的エンターテイメント小説。

芥川賞の審査員の選評でも、石原慎太郎、村上龍、宮本輝、山田詠美は、痛烈に、「時が滲む朝」の通俗性と陳腐さを批判しています。私もこの批判には同意します。私も、文学的な低さを、ひどい《21流》ものであると感じつつ読んだのです。

それに対して、高樹のぶ子、池澤夏樹、黒井千次らは、この小説を評価し支持したのです。なによりも小説として、書くべきものを持ているこの中国人文学者への、共感を示したのです。この評価もまた、正当なものであり、私も同意するのです。

私の場合、実は美術作品として、中国現代美術の《21流》のデザイン的エンターテイメントでしかない下品さを多く見て来ています。そして今回の《21流》文学です。そうした《21流》という領域の問題として見ているので、軽蔑しつつもまた、より深い人類的な文明の至りつく通俗性として読んだのです。

どうしようもない陳腐さと通俗性のなかで、しかし楊逸(ヤンイー)は、文学を超える何かを、伝えているのです。言い換えれば、通俗な《21流》であってもなお文学であり、文化であり、そこには根源的な何かが存在するのです。読むことによって、私は根本的に変化した自分を感じることが出来ました。尾崎豊をカラオケで歌う中国人の鬱積した気持ちは、メロドラマに過ぎないからこそ、私を撃ったのであります。尾崎豊もまた、陳腐な青春の挫折に過ぎないのですが、しかしその日本のロックンロールには、真性の芸術表現がありました。これに共感する中国人の挫折した人生の陳腐な涙に、私は楊逸(ヤンイー)の文学に対する信頼を見たのです。そうしたこと、つまり《21流》文学の中に潜む正当性の鈍い光に、私は深い共感をもったのです。それはロックで言えば、ヘルメットの最初のアルバムがもつ《21流》ロックの、暗さへの共感と重なります。閉塞した《21流》のどぶ泥の人生世界は、確かに人間の地獄を描き出しているのです。同様に楊逸(ヤンイー)の文学は、《21流》の陳腐さにおいて、閉塞した中国人の人生の敗北と挫折を描き出していることに成功しているのです。救いの無い世界、そこに、何よりも楊逸(ヤンイー)という文学者が人間として偉大性を持っているゆえに下支えして書き終えているなにかの輝きとエネルギーがあるのです。

この小説は、気体小説です。古めかしいリアリズムの作風にもかかわらず、根本的に新しい文学と言わなければなりません。その新しさは、日本語という外国語で描く中国人の物語と言う、前人未踏の文学領域を切り開いた事においてです。それが単に事実としてあるのではなくて、芸術としての文学としてあるのです。その意味で『時が滲む朝』は、通俗小説という形式と現実を、そのままに反転して、高度の芸術文学として成立している、と言うべきであります。このデュシャンの便器を思わせる反転と転倒の反芸術的文学作品として見るとき、この小説の今日的な価値を理解することが出来ます。このことは高く評価されるべきだし、何よりも読者として私は、言葉になしえない深い部分の変容を体験した思いがあります。今日のグローバリゼーションの体験として、この言語体験は極めて画期的であったのです。

桐野夏生著『メタボラ 』(加筆1) [文学]

買うのは早かったのだが、

読むのは遅れてしまったが、

読了した。

小説は沖縄を舞台にしたもの。

はじまりから、半分頃までの素晴らしさは眼を見張るものがある。

何よりも前半の沖縄方言をつかった執筆の

生き生きとした美しさは、必読と言える。

本土を舞台にした小説の後半部分も、

現在の家庭の崩壊現象や、

派遣労働者の過酷な労働市場の様子など、

現代の社会の崩壊過程を理解するためにも。

それを読むだけでも、必読文献である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて、桐野の小説の中では、

『OUT』系のもので、

私の文学的な評価は,

それほど高くない。

後半、謎解きが、凡庸に流れる傾向がある。

しかしそれは、桐野のいつもの傾向であるとも言える。

『OUT』にしても、前半はすばらしいが、

後半は凡庸なストーリーになってしまっていた。

そういう意味では本書は、力量いっぱいに書けているのであって、

登場人物やストーリーが、当初設定から跳ねることがないという、

不満足感は、仕方が無いと思える。

『グロテスク』や、『残虐記』、『玉瀾』といった桐野文学の珠玉の成果に比べれば、

こじんまりとまとまった印象があり、不満が残るのは確かだ。

結局、沖縄はどうにもつかみきれないという印象をもつ。

しかし、誰が沖縄をつかみきれるのであろうか?

沖縄の文化に対する桐野の無理解は、

沖縄という琉球王朝の権力の確立が視野に入っていないからである。

選挙運動が描かれている事はいるが、

桐野は、公的な権力の確立への視野が無い。

しかしそれを描くことは、

それこそ現在のチベット問題を含めて、

近代の権力構造を描く必要が有り、

おそらく、それは桐野ではないことなのである。

沖縄を描ききれていないかと言えば、

すでに述べた様に、沖縄の方言を使った文章は素晴らしく、

よくも悪くも、女性が見る、

沖縄の断片はあるのである。

主人公がホモなのだが、

これも十分には描けていない。

こういう不満があっても、

読むに値する面白い現代日本文学であった。

おそらく不満の根源に、

桐野文学が、ローアート、つまり大衆文学に出自を持っている事がある。

高度な文学的成果を上げたにもかかわらず、

桐野文学の根底に、大衆文学の通俗性があって、

そこに回帰して行く構造が有る。

その事の利点は、珠玉の名品の中に惨然と輝いているのであって、

それ以上の展開を桐野文学に求める事は、酷なのではないだろうか。